Schimmelsporen sind ständig in der uns umgebenden Luft. Damit sie sich an einem Bauteil festsetzen können, sind verschiedene Vorraussetzungen notwendig.

Zum einen ist es die hohe Luftfeuchtigkeit an den Stellen von Bauteilen, die kühl genug sind, dass eine Luftfeuchtigkeit von über 75% entsteht (kühle Luft kann weniger Wasser speichern/tragen).

In den meisten Fällen kann durch ein geändertes Verhalten in der Wohnung das Problem entschärft werden. Damit es zu keinen Problemen kommt, sollte zunächst die relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 45 bis 52 Prozent betragen.

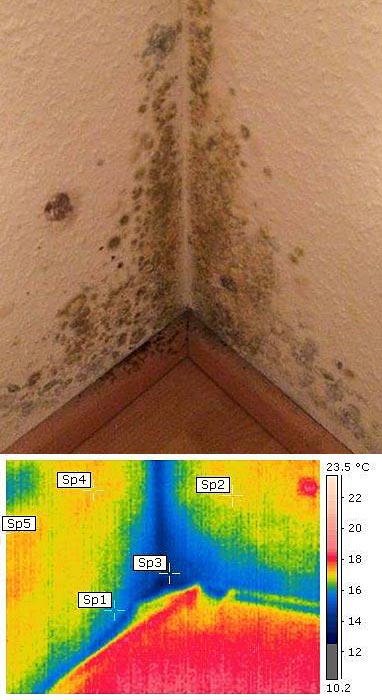

In den letzten Jahren häufen sich Klagen über Schimmelbefall. Wir finden ihn auf der Tapete, im Badzimmer, oder hinter Trockenbaukästen. Aber nicht nur in der Wohnung, auch im feuchten Keller oder im Neubau kann Schimmel „uns das Leben schwer machen“.

Schimmel kann sichtbar, versteckt (z.B. unter dem Bodenbelag) oder gar nicht sichtbar, das heißt für das bloße Auge nicht erkennbar sein. Muffeliger, schimmeliger, säuerlicher oder nach altem, feuchtem Keller riechenden Geruch kann auf ein Schimmelproblem hinweisen. Auf jeden Fall sind dies sichere Warnhinweise. Rund zehn bis12% der Bevölkerung reagieren aufgrund von Abwehrschwächen und oder Allergien mit zum Teil erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen. Hier sind vor allem Infekte der Atemwege zu nennen. In seltenen Fällen wurde auch von Erkrankungen vermeintlich gesunder Personen berichtet.

Allgemeine Hinweise zur Luftfeuchtigkeit in Gebäuden und zur Schimmelbildung

Folgende Hinweise / Maßnahmen sollten in jedem Fall beachtet werden:

Feuchtemessung

Es erhöht Ihre Heizkosten und mindert den Wert Ihrer Immobilie erheblich. Bei aufsteigender Feuchtigkeit, der Hauptursache für gefährliche Schimmelpilze und Mauersalze im Keller und EG, steigt die Feuchtigkeit in den Poren durch den sogenannten “kapillaren Transport“ nach oben.

Mit einem nachträglichen Einbau einer sogenannten Horizontalsperre lassen sich diese kapillaren Transporte stoppen. Druckwasserschäden sind besonders einfach an Pfützenbildungen im Innenbereich des Gebäudes zu erkennen. Hier hilft nur eine zusätzliche Verpressung mittels eines Spezial-Epoxidharzes.